ちょっと待って、そのお味噌汁、塩分ちょっと濃いかも?😅 毎日の食事で何気なく摂っている塩分摂取。実はこれ、あなたの腎臓機能に静かにダメージを与えているかもしれないんです。知らず知らずのうちに、腎臓負担が積み重なっているかも。え、塩分の摂りすぎが腎臓にどう影響するのか、気になりませんか?具体的に言うと、ろ過装置である腎臓を疲弊させ、深刻な病気への道を開いてしまう可能性があるんです。

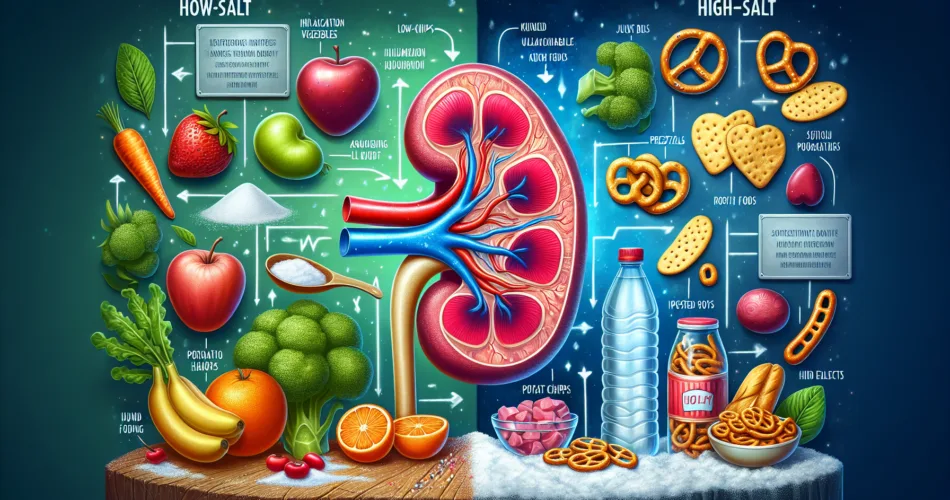

私たちの体は、塩分(ナトリウム)を一定の濃度に保とうと必死に働きます。その中心的な役割を担うのが、このそら豆のような形をした臓器、腎臓です。でも、塩分が多すぎると、このフィルターがオーバーワークに。まるで、ずっとフルマラソンを走り続けているような状態になってしまうんです。

僕の知り合いで、とにかくラーメンのスープまで全部飲み干すのが大好きな方がいました。ある日、足がパンパンにむくみ始め、検査を受けたら予備軍だと言われて愕然としたそうです。あの「美味しい」の先には、思った以上のリスクが潜んでいるんですね。

塩分過多が腎臓を襲う、具体的なメカニズム

じゃあ、具体的に体の中では何が起きているの?という疑問にお答えしましょう。塩分を摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が上がります。体はこれを薄めようと、血管の中に水分を引き込みます。これが、血液量の増加につながるんです。

すると、心臓はより強い力でこの増えた血液を送り出さなければなりません。これがまさに高血圧の状態。そして、この高い圧力が直接襲うのが、細かい血管の塊である腎臓の糸球体(しきゅうたい)です。圧力に耐え続けることで血管は傷み、ろ過機能がどんどん低下していく…。これが塩分が腎臓に与える第一のダメージです。

負の連鎖:慢性腎臓病(CKD)への道のり

この状態を放置すると、どうなると思いますか?傷んだ腎臓はもう元には戻れません。そして、ゆっくりと確実に機能が失われていく状態、それが慢性腎臓病です。日本の患者数はなんと1,300万人以上と言われ、実に成人の8人に1人という驚異的な数値なんです。

慢性腎臓病が恐ろしいのは、自覚症状がほとんどない「サイレントキラー」だから。気づいた時には透析治療が必要な一歩手前…なんてことも珍しくありません。塩分の摂りすぎは、この恐ろしい病気へのカウントダウンを早めているようなものなんです。

あなたは大丈夫?腎臓からのSOSサインを見逃すな!

腎臓は黙って耐える臓器ですが、それでもいくつかのサインを送ってくれています。以下のような症状に心当たりはありませんか?

- むくみ(浮腫):特に朝、顔やまぶた、足首などがパンパンに腫れる。

- 疲れやすさ:腎機能が低下すると、老廃物が溜まり、常にだるさを感じる。

- 尿の変化:泡立ちがなかなか消えない(タンパク尿の可能性)、または夜中に何度もトイレに行く。

- 高血圧:これ自体が原因でもあり、症状でもある。

これらのサインは、「そろそろ減塩を考えた方がいいよ」という腎臓からの優しい(けど深刻な)メッセージかもしれません。

今日から始められる!腎臓を労わる減塩のコツ5選

難しそうに聞こえるかもしれませんが、減塩生活は意外と簡単に始められます。コツは、いきなり全てを変えようとしないこと。小さな習慣の積み重ねが大きな効果を生みます。

- 🔥 「かける」から「つける」へ:醤油やソースを直接かけるのではなく、小皿にとってつけるだけでも量は激減します。

- 🔥 うま味を味方につける:昆布、かつお節、干し椎茸、トマトなど、うま味成分を活用すれば塩気が少なくても満足感のある料理に。

- 🔥 香りと酸味でアクセント:胡椒や七味、しそ、みょうがなどの薬味や、レモン汁やお酢の酸味をプラックする。

- 🔥 加工食品は要注意:ハム、練り物、インスタント麺、スナック菓子は塩分の宝庫。表示をチェックする癖をつけましょう。

- 🔥 汁物は1日1杯まで:ラーメン・味噌汁の汁は残す。これだけでも大きな一歩です!

最初は物足りなさを感じるかもしれませんが、1〜2週間も続ければ舌は慣れてきます。むしろ、素材そのものの味を楽しめるようになるはずですよ。

腎臓は一生もののパートナーです

腎臓は、一度その機能を大きく失うと、元に戻すのは非常に困難です。透析療法は生活の質を大きく変えてしまいます。でも、そのリスクは毎日のほんの少しの心がけで大幅に下げられるんです。

今日の夕飯から、ほんの少しだけ塩分を意識してみませんか?あなたのその一口の選択が、数十年後の健康な自分を作ります。この記事を読んだのが、その大切な第一歩になることを願っています。

この情報が役立ったら、ぜひ大切な家族や友達にもシェアしてあげてくださいね!みんなで健康な腎臓を守っていきましょう💪 何か質問やあなたの減塩テクニックがあったら、コメントで教えてください!